こども出前講座

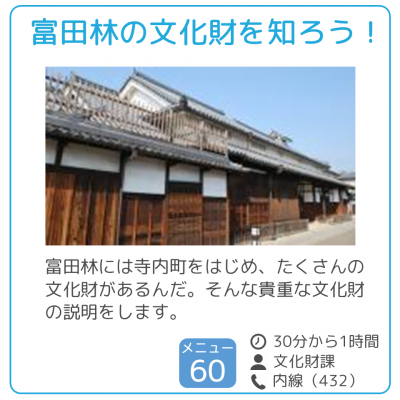

こども出前講座では、まちの疑問や市役所のしごとを教えてくれます。普段は中に入れない市役所の中を見学できたり、富田林にある貴重な文化財を見たりできます。出前講座であなたの知らない富田林のことをもっと知ろう!夏休みの自由研究にもぴったりです。

対象

富田林市内に在住・在学・在勤の概ね10人以上の団体やグループ

(保護者もいっしょに受講でき、保護者を含めて10人以上です。)

申込手順

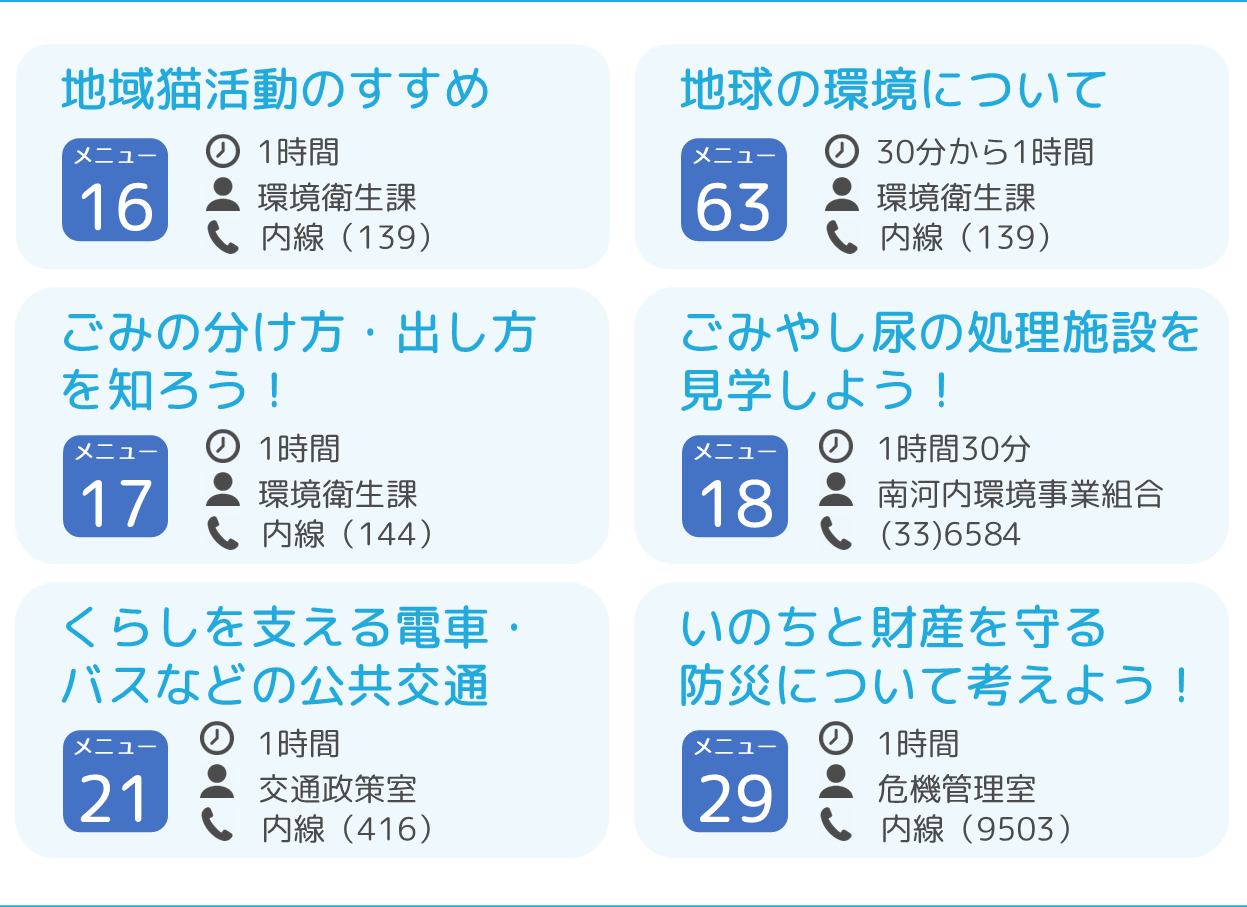

1 とんだばやし発見出前講座メニュー表 [PDFファイル/925KB]からメニューを選ぶ

2 担当課と日程を調整する

3 出前講座講師派遣申込書を生涯学習課に提出する(実施希望日の30日前まで)

4 会場と参加者の確保をする

5 生涯学習課から申込者へ決定通知書が送られてくる

6 こども出前講座の実施

実施場所と時間

申込書をご提出いただく前に、担当課と事前に日時を調整してください。

なお、開催の日時に制限があるものは、メニューの中に記載しています。

開催場所は富田林市内に限ります。会場や備品は、実施団体・グループで確保してください。

料金

講師謝礼、交通費は不要です。ただし、メニューによっては材料費などの実費が必要な場合があります。

申込書

各講座担当課と事前に日程を調整のうえ、申込書に必要事項をご記入いただき、

生涯学習課(Topic(市きらめき創造館))に持ってくる、または郵送、ファクスでお申し込みください。

・出前講座講師派遣申込書 [Wordファイル/78KB]

・出前講座講師派遣申込書 [PDFファイル/87KB]

その他

「利用のルール・注意」については、「出前講座メニュー」第1面に記載していますので、必ずお読みください。

生涯学習課

〒584-8511 大阪府富田林市常盤町16-11 Topic(富田林市きらめき創造館)

電話:0721-26-8056 (直通) ファクス:0721-26-8058

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)