子宮頸がん等の予防のためのヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種について

子宮頸がん等の予防のためのヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種について

ヒトパピローマウイルス(HPV)は、性的接触のある女性であれば50%以上が生涯で一度は感染するとされている一般的なウイルスです。子宮頸がんをはじめ、肛門がん、膣がんなどのがんや、尖圭コンジローマ等、多くの病気の発生に関わっています。特に、近年若い女性の子宮頸がん罹患が増えています。

定期接種として公費で接種できるヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンは、2価HPVワクチン(サーバリックス)、4価HPVワクチン(ガーダシル)、9価HPVワクチン(シルガード9)の3種類があります。サーバリックスおよびガーダシルは、子宮頸がんをおこしやすい種類であるHPV16型と18型の感染を防ぐことができます。そのことにより、子宮頸がんの原因の50~70%を防ぎます。シルガード9は、HPV16型と18型に加え、31型、33型、45型、52型、58型の感染も防ぐため、子宮頸がんの原因の80~90%を防ぎます。

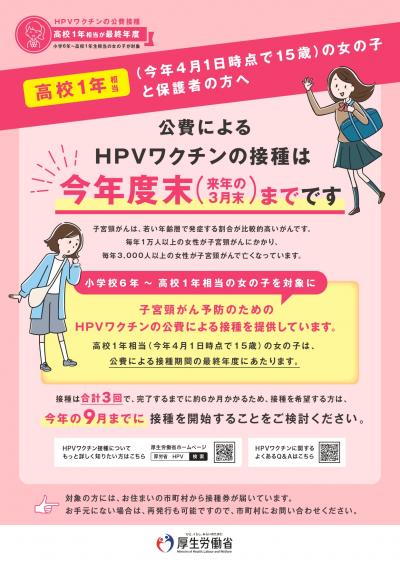

HPV感染症を防ぐワクチン(HPVワクチン)は、小学校6年~高校1年相当の女子を対象に、定期接種が行われています。

ワクチンの詳しい情報は厚生労働省のページをご覧ください。

厚生労働省 ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~<外部リンク>

定期接種

- 対象者

平成21年4月2日~平成26年4月1日生まれの女子(小学6年生~高校1年生相当)

- 費用

公費負担(無料)

※規定回数を超えた接種が確認された場合、任意接種(全額自己負担)になります。接種回数がわからない場合は保健センターまでお問い合わせください。

- 接種回数・接種間隔

3回(シルガード9の場合、15歳の誕生日の前日(15歳未満)までに、1回目の接種を行えば、2回での接種完了が可能です。)

一定の間隔をあけて、同じワクチンを合計2回または3回接種します。接種するワクチンや年齢によって、接種のタイミングや回数が異なります。どのワクチンを接種するかは、接種する医療機関に相談してください。3種類いずれも、1年以内に規定回数の接種を終えることが望ましいとされています。

※1:1回目と2回目の接種は、少なくとも5か月以上あけます。5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。

※2・3:2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の2か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※2)、3回目は2回目から3か月以上(※3)あけます。

※4・5:2回目と3回目の接種がそれぞれ1回目の1か月後と6か月後にできない場合、2回目は1回目から1か月以上(※4)、3回目は1回目から5か月以上、2回目から2か月半以上(※5)あけます。

- 接種期間

高校1年生相当の年度末まで

- 詳しい情報

下記の厚生労働省のリーフレットをご覧いただき、効果やリスクについてご理解いただいたうえで、接種をうけるかどうかご検討ください。

9価HPVワクチン接種のお知らせ(定期接種版) [PDFファイル/937KB]

定期接種 詳細版リーフレット [PDFファイル/7.09MB]

実施医療機関

本市では、接種券はお送りしていません。

接種を希望される人は、下記実施医療機関で予約をしたうえで接種を受けてください。

【実施医療機関】

富田林医師会管内実施医療機関 [PDFファイル/155KB]

河内長野市医師会実施医療機関 [PDFファイル/109KB]

大阪狭山市医師会実施医療機関 [PDFファイル/168KB]

キャッチアップ接種等の条件付き経過措置について

子宮頸がん等の予防のためのヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンのキャッチアップ接種期間は令和4年4月1日から令和7年3月31日まででしたが、令和6年の夏以降のワクチン需要の大幅な増加に伴う限定出荷の状況等を踏まえて、キャッチアップ接種期間中(令和4年4月1日から令和7年3月31日)に接種を開始した人が全3回の接種を公費(無料)で完了できるように令和8年3月31日まで期間を延長します。

期間延長ができる対象者は、(1)(2)どちらにも当てはまる人です。

(1)キャッチアップ接種対象者(平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女性)もしくは、令和6年度が定期接種の最終年度である者(平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれの女子)

(2)キャッチアップ接種期間中(令和4年4月1日から令和7年3月31日)に1回もしくは2回接種しており、3回接種完了していない人。

※令和7年3月31日までに接種を開始していない人(1回も接種していない人)は対象外です。

※規定回数を超えた接種が確認された場合、任意接種(全額自己負担)になります。接種回数がわからない場合は保健センターまでお問い合わせください。